Hier ein paar Worte (und Bilder) zur historischen Bogenjägerausrüstung, die ich in meiner Zeit im ÖBFD beim Forstamt Fulda im Rahmen meines Projektes gebaut habe.

Mein Ziel war es, eine „historische“ (Mittelalter und früher…) Ausrüstung eines Bogenjägers zu bauen, wie sie tatsächlich zu früherer Zeit hergestellt und verwendet worden sein könnte. Das bedeutet, nur möglichst natürliche Materialien zu verwenden (d. h. niedriger Verarbeitungsgrad; streng genommen ergibt das das Wort „natürlich“ in diesem Kontext wenig Sinn: Sogar z. B. Kunststoff besteht ja letztendlich aus natürlichen Materialien (Erdöl), der Unterschied ist lediglich die Komplexität in der Weiterverarbeitung). Das Ziel war aber (auch aus Zeitgründen!) explizit nicht, nur mit „historischen“ Arbeitsmethoden vorzugehen. Ich habe mit allen modernen (Elektro-)Werkzeugen gearbeitet, die mir zur Verfügung standen.

Die Ausrüstung besteht genau genommen aus sechs Komponenten: Bogen, Bogensehne, Pfeile, Köcher, Armschutz und Fingerschutz:

Der Bogen

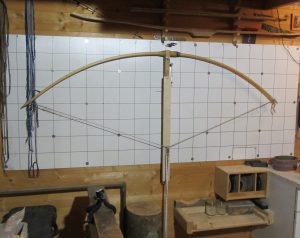

Für den Bogen habe ich mich für einen schmalen Bogen aus Ulme nach Art eines englischen Langbogens entschieden. Da ich glücklicherweise Zugriff auf einen schönen Ulmenstamm hatte, konnte ich solch ein Bogendesign in Erwägung ziehen. Die meisten anderen einheimischen Laubhölzer vertragen die hohe Druckbelastung nicht oder nur sehr bedingt, aber Ulme ist in dieser Hinsicht ein passabler Kandidat, wenn man nicht zu hohe Zuggewichte anstrebt. Um dem Druck am Bogenbauch weiter in Grenzen zu halten, wählte ich ein eher rechteckiges Profil mit recht flachem Bauch (im Vergleich zu englischen Langbögen aus Eibe). Der Bogen misst ca. 185cm und ist an der breitesten Stelle 3cm breit. Zuggewicht bei 28″: ca. 50#. Nach einigem Schießen hat der Bogen kaum Stringfollow entwickelt, ein Zeichen guter Qualität des Holzes (Glück gehabt! Auch „gute“ Bogenhölzer unterschieden sich je nach Baum z. T. erheblich in der Qualität).

Für den Bogen habe ich mich für einen schmalen Bogen aus Ulme nach Art eines englischen Langbogens entschieden. Da ich glücklicherweise Zugriff auf einen schönen Ulmenstamm hatte, konnte ich solch ein Bogendesign in Erwägung ziehen. Die meisten anderen einheimischen Laubhölzer vertragen die hohe Druckbelastung nicht oder nur sehr bedingt, aber Ulme ist in dieser Hinsicht ein passabler Kandidat, wenn man nicht zu hohe Zuggewichte anstrebt. Um dem Druck am Bogenbauch weiter in Grenzen zu halten, wählte ich ein eher rechteckiges Profil mit recht flachem Bauch (im Vergleich zu englischen Langbögen aus Eibe). Der Bogen misst ca. 185cm und ist an der breitesten Stelle 3cm breit. Zuggewicht bei 28″: ca. 50#. Nach einigem Schießen hat der Bogen kaum Stringfollow entwickelt, ein Zeichen guter Qualität des Holzes (Glück gehabt! Auch „gute“ Bogenhölzer unterschieden sich je nach Baum z. T. erheblich in der Qualität).

Die Sehne

Die Sehne habe ich aus Flachsgarn im flämischen Spleiß hergestellt. An einem Ende ein Öhrchen, am anderen ein Bogenbauerknoten. Bei Pflanzenfasergarnen ist darauf zu achten, dass sie aus langfaserigem Rohmaterial gesponnen und entsprechend zugfest sind. Die benötigte Strangzahl kann man sich aus der Zugfestigkeit eines Stranges und der benötigten Festigkeit (mindestens das 4-fache Zuggewicht des Bogens) ausrechnen. Für guten Zusammenhalt und Wetterfestigkeit bzw. eine wasserabweisende Oberfläche die einzelnen Stränge und am Ende die komplette Sehne (regelmäßig) mit Wachs behandeln.

Die Pfeile

Für die Pfeilschäfte habe ich für Wildkirschholz entschieden, da ich davon einige gerade, trockene Astabschnitte da hatte (die Benutzung von trockenem Holz ist hier essentiell, weil sich sonst die Pfeilschäfte später arg verziehen!). Außerdem hat Kirsche für heimische Laubhölzer eine verhältnismäßig geringe Dichte und ist trotzdem sehr elastisch, was es überdies zu einem z. T. wirklich guten Bogenholz macht (habe schon früher einige Bögen daraus gebaut). Die ca. 10cm dicken Aststücke wurden in ca. 1cm dicke Bohlen aufgetrennt, und diese wiederum in 1cm dicke im Querschnitt quadratische Stangen gesägt (Bandsäge). Anschließend wurden durch gleichmäßiges sukzessives Weghobeln der Kanten die Kanthölzer gerundet.

Für die Pfeilschäfte habe ich für Wildkirschholz entschieden, da ich davon einige gerade, trockene Astabschnitte da hatte (die Benutzung von trockenem Holz ist hier essentiell, weil sich sonst die Pfeilschäfte später arg verziehen!). Außerdem hat Kirsche für heimische Laubhölzer eine verhältnismäßig geringe Dichte und ist trotzdem sehr elastisch, was es überdies zu einem z. T. wirklich guten Bogenholz macht (habe schon früher einige Bögen daraus gebaut). Die ca. 10cm dicken Aststücke wurden in ca. 1cm dicke Bohlen aufgetrennt, und diese wiederum in 1cm dicke im Querschnitt quadratische Stangen gesägt (Bandsäge). Anschließend wurden durch gleichmäßiges sukzessives Weghobeln der Kanten die Kanthölzer gerundet.

Die Federn habe ich bei einem Truthahnzüchter besorgt, im Kiel aufgespalten und zurechtgeschnitten und -geschliffen. Zum Befiedern und befestigen der Spitze benötigte ich Birkenpech. Zur Herstellung davon mehr im nächsten Abschnitt. Gewickelt wurden die Nocken und die Federn, die vorher mit Pech grob festgeklebt wurden, mit dem selben Flachsgarn, welches auch bei der Sehne zum Einsatz kam.

Bei den Spitzen habe ich mich für 2 – 3mm dicken Flachstahl entschieden (eine Steinzeitausrüstung ist es also nicht…). Die zurechtgeschnittenen und geschliffenen Spitzen wurden jeweils in eine Einkerbung am vorderen Schaftende in den Schaft eingelassen und mit reichlich Pech geklebt. Der „Schaft“ der Spitze (in der Einkerbung) hatte Querrillen, damit die Spitze besser von einer Wicklung aus Sehnengarn über die vordersten paar cm des Pfeilschaftes gehalten werden kann (s. Fotos, Bilder sagen mehr als 1000 Worte…). Als zweite Möglichkeit klebte ich (ebenfalls mit Pech) über das vordere Schaftende eine Hülse aus Stahl. Ein Metallstift durch diese und das hintere Teil der Spitze fixierte beide.

Auf diese Weise kamen insgesamt sechs Pfeile zustande, drei mit gewickelter und mit Birkenpech ummantelter Spitze und drei mit einer Stahlhülse.

Herstellung des Birkenpechs

Birkenpech lässt sich durch trockene Destillation aus Birkenrinde gewinnen, d. h. in einem luftdicht verschlossenen Behälter wird diese z. B. im Feuer auf 300°C bis 500°C erhitzt und verschwelt, wobei der flüssige Teer am besten separat aufgefangen wird. In meinem Fall ließ sich das sehr gut mit einem Cocktail-Mixer realisieren: In das große Fach kommt so viel Birkenrinde wie möglich und der Behälter wird halb im Erdboden einer Feuerstelle vergraben, mit dem kleinen Behälter nach unten. Darüber wird nun ein (Lager-)Feuer gemacht. Wenn nach einigen Stunden auch die Glut verschwunden ist, gräbt man das Gefäß aus: Während der „Destillation“ ist der flüssige Teer nach unten abgelaufen, während die verkohlten Reste der Rinde oben geblieben sind. Dieser auch bei Raumtemperatur flüssige Teer muss nun ausgekocht werden, bis nur noch das feste Pech übrig bleibt.

Birkenpech lässt sich durch trockene Destillation aus Birkenrinde gewinnen, d. h. in einem luftdicht verschlossenen Behälter wird diese z. B. im Feuer auf 300°C bis 500°C erhitzt und verschwelt, wobei der flüssige Teer am besten separat aufgefangen wird. In meinem Fall ließ sich das sehr gut mit einem Cocktail-Mixer realisieren: In das große Fach kommt so viel Birkenrinde wie möglich und der Behälter wird halb im Erdboden einer Feuerstelle vergraben, mit dem kleinen Behälter nach unten. Darüber wird nun ein (Lager-)Feuer gemacht. Wenn nach einigen Stunden auch die Glut verschwunden ist, gräbt man das Gefäß aus: Während der „Destillation“ ist der flüssige Teer nach unten abgelaufen, während die verkohlten Reste der Rinde oben geblieben sind. Dieser auch bei Raumtemperatur flüssige Teer muss nun ausgekocht werden, bis nur noch das feste Pech übrig bleibt.

Der Köcher

Den Köcher habe ich aus einem Stück eines selbst gegerbten Wildschweinfells (mittels Alaungerbung) gebaut. Ich habe damals einige Felle und Häute vom Hirsch, Reh und Wildschwein gegerbt und anschließend durch Räuchern wasserabweisend gemacht. Das passend zugeschnittene Stück Wildschweinfell wurde an einer Kante zugenäht, wobei sich die Naht am hinteren Ende den Köcher ganz abschließt. Zur Stabilisierung kann einfach ein Pfeilschaft eingelegt werden, damit auch der leere Köcher beim Tragen nicht knickt. Es sollte weder ein typischer Rücken- noch Seitenköcher sein, sondern eher mit einem Schultergurt etwas oberhalb der Hüfte getragen werden (siehe mein Video auf Youtube). Somit ist er in geeigneter Stellung beim Schießen nicht im Weg und wackelt beim Laufen nicht zwischen den Beinen herum. Die Pfeile sind (anders als beim Rückenköcher…) immer bequem zugänglich.

Den Köcher habe ich aus einem Stück eines selbst gegerbten Wildschweinfells (mittels Alaungerbung) gebaut. Ich habe damals einige Felle und Häute vom Hirsch, Reh und Wildschwein gegerbt und anschließend durch Räuchern wasserabweisend gemacht. Das passend zugeschnittene Stück Wildschweinfell wurde an einer Kante zugenäht, wobei sich die Naht am hinteren Ende den Köcher ganz abschließt. Zur Stabilisierung kann einfach ein Pfeilschaft eingelegt werden, damit auch der leere Köcher beim Tragen nicht knickt. Es sollte weder ein typischer Rücken- noch Seitenköcher sein, sondern eher mit einem Schultergurt etwas oberhalb der Hüfte getragen werden (siehe mein Video auf Youtube). Somit ist er in geeigneter Stellung beim Schießen nicht im Weg und wackelt beim Laufen nicht zwischen den Beinen herum. Die Pfeile sind (anders als beim Rückenköcher…) immer bequem zugänglich.

Der Armschutz

Den Armschutz (Schutz für den Unterarm vor der heranschnellenden Sehne) habe ich auch direkt aus einem härteren Stück des Wildschweinfells geschnitten und den Rand mit einer Naht versehen (sieht besser aus). Mittels einer Kreuzwicklung wird der Armschutz am Unterarm festgebunden. Ein festes Stück Leder wäre auch zweckmäßig gewesen, ich hatte aber nur das Fell in entsprechender Festigkeit. Das Fell ergibt auf der Arminnenseite auf jeden Fall einen interessanten Eindruck her!

Der Fingerschutz

Als Fingerschutz habe ich ein schlichtes Tab aus doppellagigem Rehleder gewählt, da ich kein Schneider bin und einfach mal so einen passenden Handschuh anfertigen kann… Ich bin ja an und für sich kein Anhänger von Tabs, aber nach einigen Schüssen habe ich mich daran gewöhnt und das Schießgefühl war ziemlich in Ordnung.

In diesem Video erzähle ich noch etwas zu den einzelnen Gegenständen und teste sie in der Praxis: